Comment la photographie s’est faite une place au Japon ?

Que vous soyez photographes ou non, vous avez sûrement remarqué que le Japon, plus que quiconque, domine la photographie. La plupart des marques qui dominent le marché ( Canon, Fuji, Sony, Nikon, Panasonic ou Olympus ) sont japonaises. Sans même compter que le Japon est sûrement le pays le plus photographié, du moins sur Instagram avec 171 millions de hashtags, contre 100 millions de la France pourtant 1ère destination touristique au monde.

Comment c’est arrivé ? Et sinon, quelle est sa place dans la société japonais ?

Il était une fois… dans un Japon féodal.

Les bateaux noirs de Perry, badigeonné de goudron vus par les japonais

Comme un tas d’autres choses venus d’Occident, l’histoire de la photographie sur l’archipel ne débute qu’après l’arrivée des navires noir du Commodore Matthew Perry en 1853. Ce dernier impose au Japon la fin de sa politique isolationniste qui dure depuis plus de 200 ans, ainsi que la signature du traité de Kanagawa l’année suivante. Eliphalet Brown, un photographe qui accompagnait Perry, prit le portrait des officiels japonais et leur offrit en cadeau.

Cet évènement donne le feu vert à de nombreux occidentaux curieux, de s’installer dans ce nouveau pays. C’est comme cela qu’a la fin de la période d’Edo (1603-1868), plusieurs photographes européens s’installent à Yokohama, l’un des seuls ports ouverts aux européens.

Le premier studio à Yokohama

Si l’on doit retenir un nom, c’est celui de Felice Beato, un photographe italien, naturalisé britannique. Ce dernier, arrivé en 1863, fut un véritable pionnier de la photographie en faisant découvrir et former de nombreux japonais à cet art nouveau. Ce qui le rendait spécial, c’est qu’il était autorisé à aller en dehors des limites imposés par les japonais, là où les autres étrangers ne devaient s’aventurer au-delà des limites du port. D’ailleurs, a l’ouverture de son studio avec le dessinateur Charles Wirgam, les demandes d’américains et d’européens en manque d’exotisme ne se firent pas attendre. Il se spécialisera dans les scènes de vies, comme cette photo de jeunes japonaises en habit traditionnel qui s’apparentent à des maiko, qu’il peint à la main pour accentuer le réalisme de la scène. Il aura même eu la chance de photographier les samouraïs du clan Satsuma pendant la guerre du Boshin qui opposa les forces shogunales et impériales de 1868 à 1869.

Satisfaire la curiosité des occidentaux

Et oui, à ce moment là de l’Histoire, l’occident a déjà eu vent de l’existence du Japon. Les seuls représentations de l’archipel se font à travers des peintures et des descriptions dans des livres. En même temps, la photographie n’est qu’à ses débuts et avant cela, les seuls occidentaux qui ont foulé ces terres sont des commerçants et des jésuites.

Vous vous imaginez bien qu’une fois que l’occident a appris l’ouverture du Japon, il fallait nourrir sa curiosité. A quoi ressemble les habitations, ses habitants ? Est-ce comme le décrivent les livres ? Est-ce que leur culture est différente ? C’est dans le but d’étancher cette soif de savoir que sont nés les “albums souvenirs”. On y retrouve des photographies représentant une grande variété de sujets et de scènes : des lieux, monuments, des rues, des personnes atypiques, etc..

Mais celles-ci sont très souvent colorés à la main. Ce sont les Yokohama Shashin.

Et comment ne pas les comprendre ? Les gens découvraient littéralement un nouveau pays, on savait qu’il existait mais qui avait déja foulé ces terres et en est reparti vivant ? Pas grand monde.

Ici, la première photographie du port de Yokohama, d’un auteur inconnu.

La professionnalisation de la photographie…

Durant l’ère Meiji, les japonais commencent à assimiler ce nouveau concept. D’ailleurs certains se professionnalisent et ouvrent leur propre studio. C’est le cas de Ueno Hikoma à Nagasaki en 1862 ou encore de Shimôka Renjô à Noge, la même année. C’est acté, d’autres suivent le mouvement et ouvrent leur studio. C’est le cas de Tamamura Kozaburo à la tête d’un atelier d’une centaine de personnes, de Ueno Hikoma, le père de la photographie japonaise ou encore Kusakabe Kinbei, élève de Beato.

Un nom ressortira du lot et arrivera aux oreilles de la cour impériale : celui de Kuichi Uchida qui aura l’immense honneur d’avoir le droit de photographier l’empereur Meiji en personne, en 1873.

La WWII et l’arme atomique.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la photographie est essentiellement du photojournalisme, utilisée pour la propagande du gouvernement japonais. Les autres styles de photographies sont sévèrement réprimés. Et oui ! Le gouvernement de l’époque de voulais sûrement pas qu’on montre autre chose que ce qu’il voulait montrer : un pays riche et puissant.

Mais il y a un événement qui a marqué le Japon à jamais, un événement qu'il ne souhaite jamais oublier : les 2 bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Les différents supports artistiques tels que les mangas, les films et la photographie ont aidé à entretenir ce devoir de mémoire. Les scènes de paysages ravagés et d’innocents blessés ou ayant perdu leurs proches sont les principaux sujets.

Ken Domon dans l’après-guerre

Ken Domon, 1948

Cette période difficile, dans un pays profondément meurtri, a fait naître un maître, que dis-je ? le "démon" de la photographie, Ken Domon (1909-1990). D’abord peintre, il est arrêté en 1932 par le gouvernement, emprisonné et torturé. Depuis lors, il renonce à la peinture et remet en cause les agissements du gouvernement impérial. Il découvre la photographie et voit en cet art un moyen de continuer d’exprimer son goût pour la peinture.

Pour son époque, c’est un photographe qui s’est démarqué par son réalisme spontané, mais maîtrisé. Et c’est encore plus impressionnant quand on sait que les appareils photos sont lourds et les flashs sont déportés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas intégrés, mais doivent être tenus dans la main. Le prix des ampoules qui devaient être changées à chaque utilisation complique la tâche.

Après avoir exercé dans la propagande, il fait de la photographie le devoir d’une vie. C’est ainsi qu’il immortalisera plus de 70 000 photographies de son pays, silencieux, fascinants, où réside à la fois un train de vie de plus en plus moderne et une pauvreté extrême, traces de nombreuses blessures encore ouvertes.

…Et ensuite ?

Comme en France et ailleurs dans le monde, la photographie japonaise s’est développée et a acquis de nouvelles technologies. Ces dernières ont permis d’avoir des appareils plus petits, accessibles et faciles d’utilisation. Et comme on pouvait s'y attendre, de plus en plus de personnes se sont mises à photographier leur scènes du quotidien ou les paysages qui les entouraient. À partir de 1988, le Japon connaît une croissance économique miraculeuse et devient leader mondial dans les nouvelles technologies. C’est pendant cette période qu’émergent des constructeurs comme Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Olympus ou Yashica. Et si les constructeurs sont si nombreux, c’est expliqué par la place qu’occupe la photographie dans la société contemporaine japonaise.

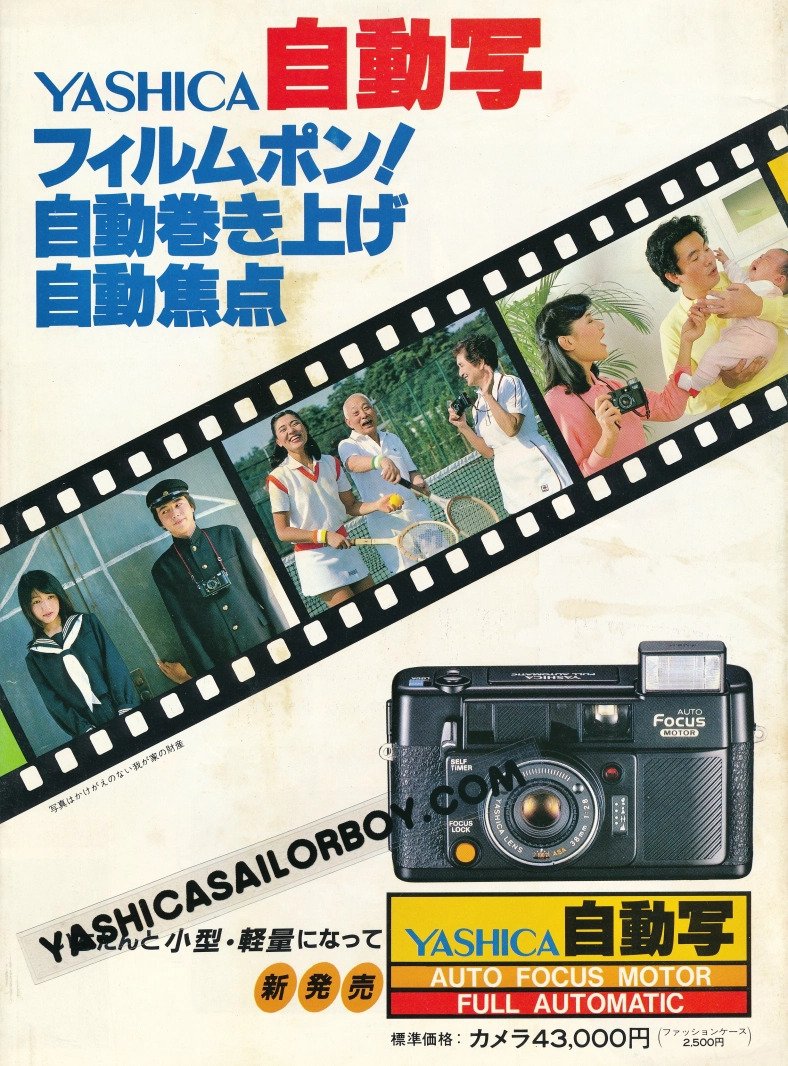

Comme le montre cette publicité Yashica de 1982, un ancien constructeur d’appareil argentique, la photographie n’est plus seulement un art réservé aux professionnels, mais aussi au grand public. C’est désormais un moyen pour les Japonais, très attachés à cette culture du souvenir et de la mémoire, d’immortaliser leurs petits moments de vie et de ne plus jamais les oublier. Mais surtout, c’est devenu un moyen facile de s’affirmer et de s’exprimer dans un pays où l’on parle difficilement de ce que l’on ressent et où la mise en avant de sa personnalité n’est pas vue d’un bon œil.

À ce moment-là, le Japon est devenu un leader dans la photographie, c’est d’ailleurs l’un des symboles de sa modernisation

Publicité Yashica, 1982

Et oui, bien qu'introduite tardivement, la photographie tient une place prépondérante dans cette société qui a vu naître de grands constructeurs, mais surtout des artistes qui figurent parmi les plus grands aujourd'hui : Hiroshi Sugimoto, Shômei Tômatsu, Masahisa Fukase ou Nobuyoshi Araki. La photographie est un art qui a largement contribué à la popularisation du pays, à travers ses paysages et sa culture, surtout pendant les années 80 à 2000, partagés et fantasmés sur Internet. Si aujourd'hui on est submergé de photos du Mont Fuji ou des rues de Kyoto sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier qu'il y a pas si longtemps c'était un pays inconnu de tous, où les habitants déambulaient encore en habits traditionnels. C'est pour garder ces souvenirs, d'un pays qui a évolué si vite, dont ils gardent la nostalgie, que les Japonais sont si attachés à la photo.